2025年春节,是我国成功申遗后的首个春节,中国最重要的传统节日走向世界,也在中华大地激起时代回响。

海南,祖国的南海明珠,不仅有迷人的海岛风光、卓越的生态环境,更在非物质文化遗产的宝库中熠熠生辉。

新春伊始,琼崖史志推出《非遗过大年》系列专栏,弘扬传统非遗之美,守护海南文化瑰宝。

国家级非物质文化遗产

南海航道更路经

南海航道更路经是千百年来海南人民在实践过程中总结出来的南海航行的路线知识及实践。据史料记载,早在公元18世纪,我国南海沿岸的居民就已从事南海水产资源的开发。

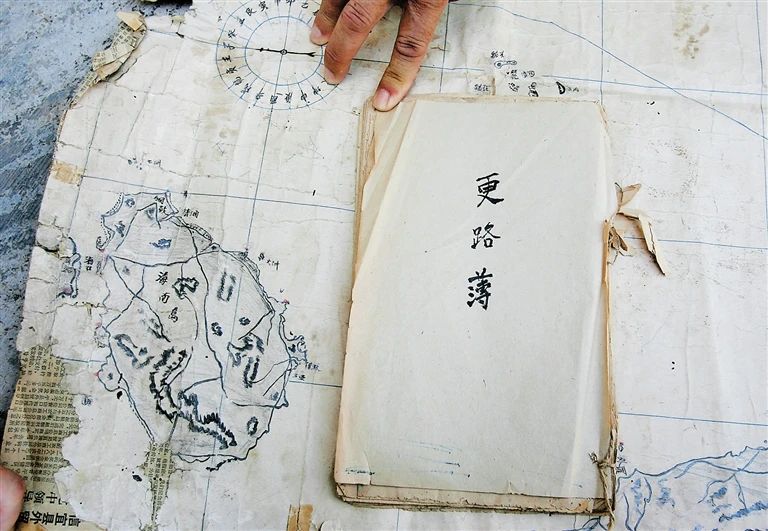

▲一本泛黄的《更路簿》藏本。宋国强 摄

汉代,我国在南海开通了“海上丝绸之路”。海南省文昌市有南海航行的重要港口清澜港,出航南海诸岛多从此启航。海南岛沿海的居民总结航海经验,写成《南海更路簿》,以手抄本形式流传。除此以外,民间还流行着口头传承的“更路传”。

“南海航道更路经”又有“南海水路经”“南海定时经针位”“顺风得利”“注明东、北海更路簿”“去西、南沙的水路簿”等名称,是南海渔民把握海上航行线路的传统民间知识。

“更”是古代计算航程的单位,一更等于60里;“路”是指航行的路线图;“簿”就是本子。《更路簿》就是航行路线图的手抄册子,“更路传”指口传的航行路线经验。现存的手抄本《更路簿》产生于清康熙末年,至19世纪中叶趋于成熟,定型成书,世代流传至今。

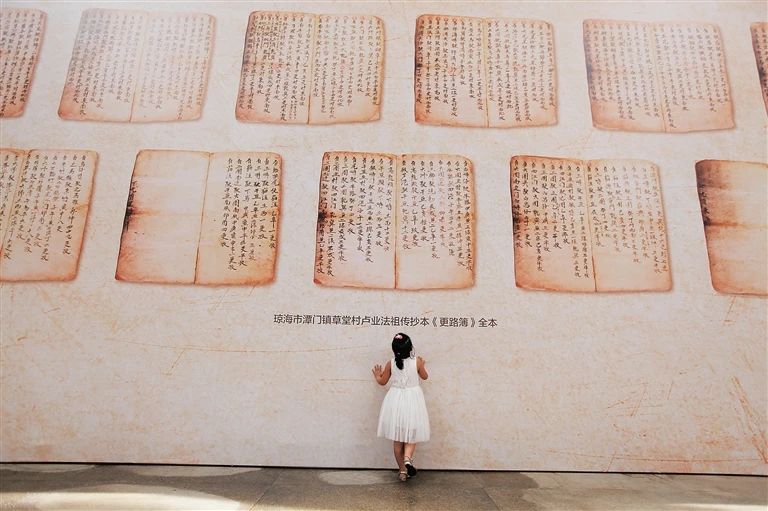

▲2016年7月,“见证祖宗海 南海更路簿”图片展在海南省博物馆开展,

以期让更多人了解海南渔民世代耕耘南海的辛劳与智慧。张茂 摄

南海航道更路经是海南岛渔民自编自用的航海“秘本”,是每位船长必备的航海图。迄今发现的有十多种《更路簿》,记载渔民从海南文昌的清澜港或琼海的潭门港起航,往返于西沙、南沙、中沙群岛和东南亚各国线路及气候、水文、地貌等航行必备知识。

南海航道更路经以口头和书面的形式流传下来,至今仍有海南渔民使用。它是古代海南渔民发现和开发西沙、南沙和中沙群岛的历史见证,是认定西沙、南沙和中沙群岛自古就是我国领土领海的有力证据,对研究我国华侨史、外贸史、航海史、南海开发史都有着珍贵的史料价值。

海南渔民世世代代

在“祖宗海”耕海牧渔

遍踏万里波涛

用生命与汗水

写就这部“南海天书”

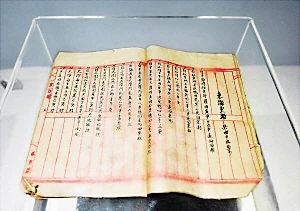

▲海南省博物馆收藏展出的《更路簿》。宋国强 摄

南海风云难测,不是一句警告那么简单。这条黄金海道,古来有“千里长沙,万里石塘”之称,是海上航行特别危险的地带,在潭门渔民当中流传着一句古语——“自古行船半条命”。

现存于世的《更路簿》记录了南海海域的100处地名,其中大多以海南方言命名,对航行的方向、时间、距离、线路,途中所见岛屿、暗礁,相关海域的海流速度,某片海域在各个月份的天气变化等重要规律,都作出了仔细的记录,并且误差极小。

在没有任何现代设备的当时,能够形成如此系统的航海指南,我们有理由相信,为何学界将《更路簿》称作“南海天书”。可以说,正是有了这部“南海天书”的指引,世世代代海南渔民方可以来去自如地耕耘这片蓝色国土。

“有了《更路簿》,出海赛神仙”“学会《更路簿》,能当海师傅”“家有《更路簿》,能当好船长”……在海南岛东海岸,特别是文昌市东郊镇、铺前镇、清澜港,琼海市潭门镇一带所流传的这些南海航行的谚语,无不凸显出《更路簿》在老渔民心中的神圣地位。2008年6月,《南海航道更路经》经国务院批准列入第二批国家级非物质文化遗产名录。

来源:中共海南省委党史研究室(海南省地方志办公室)、“琼崖史志”微信公众号

编辑:林子铃

一审:佘海燕 陈晖

二审:蔡文欣 王晶晶

终审:陈文萍