海南解放前,苗族一般居住在海南中部山区的高山、丘陵地带,长期过着迁徙不定的刀耕火种的游居生活。村落一般选在地势前低后高的山脚下,或者地势较平缓而有泉水的半山腰。

选择条件

一要看土地是否肥沃,雨水是否充足,气候是否适宜种植农作物;

二要看是否有飞禽走兽;

三要选在山涧泉水之头。

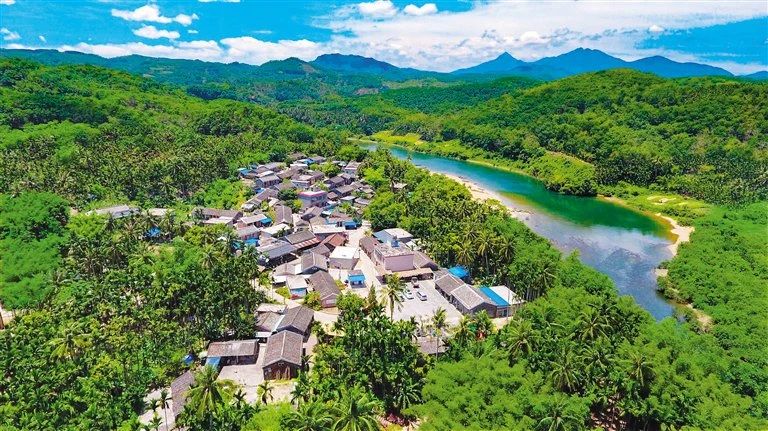

群山环抱的琼海市加脑村是海南最大的苗族同胞聚居村寨,万泉河穿村而过,村子有着独特的自然景观,保留了原汁原味的风土人情和浓郁的苗族风情。陈元才 摄

只要认为某一地方适合生产和生活,苗族村民就择其作为新的居住点。过了若干年后,这个地方的山林被砍光,土地变得贫瘠,飞禽走兽减少,或者村民认为这地方已不再适合继续生产和生活,他们就会搬迁到另外的地方。有时疟疾流行,村中常有人患病,苗族村民就认为这地方水土不好,不宜居住,又另选其他地方作为新的居住点,整村搬迁。村址由“村老”主持宗教仪式进行选择。选村址时,要进行米卜,即选7~10粒色白、不断不碎、质量最好的米粒,用白纸包裹着埋在拟选村址的地下3~7天。如果米粒不变色也不断裂,保持原来完好的样子,则认为这地方适宜居住。如果挖出来的米粒发霉变质,甚至变黄、变红,或者米粒断成两截,则认为不利于人畜居住,要另选他处。如另选的地方所埋的米粒仍有变质,则得再选,如此多次,直到选定适宜居住的村址为止。

琼中响土村的村民身着苗族传统服饰。李天平 摄

村址选定后,要举行祭祀仪式以镇邪保平安。开祭时,十多位师教(文道,俗称“师公”)、道教(武道,俗称“道公”)的神职人员进村念法,敲锣击鼓作法一昼夜,以迎神驱妖,祈祷李社大皇庇佑全村日后安宁,百事遂意。

祭品有猪1头、小鸡7只、鸡蛋20个以及一些酒饭和纸制的冥币、牛、马、人、屋等。另外在村老居室大门前临时搭盖草棚,棚下设香案,用以祭凶鬼,再在厅堂香案上供祭善神。村寨建成后,村民注重保护生态环境。

琼中响土村是一个苗族村庄,图为响土村一角。李天平 摄

海南解放前,苗族过着游居生活,有血缘关系的家属成员也不常住在一起,因此居民不是以血缘关系为纽带来组成的。村与村之间相隔比较远,人们之间来往常常要跋山涉水。通往村庄的羊肠小道,杂草荆棘丛生,路面为黄泥土和沙子,道路崎岖不平。搬运货物时全靠手提、肩挑或背扛,根本没有车辆和其他交通工具。苗族有这样的民谣:“苗家处境苦难多,出入爬山又涉水。肩挑袋装靠人力,生男育女背着大。”正是这一困苦生活的写照。

苗族村落的组成有两种情况:一由多姓氏组成,一由单一姓氏构成。每村的户数不一,大的有十几户,小的仅有几户,各家毗邻而居。房屋多为简易的茅草屋,村中有公共土地、公共牧场和公共坟地等,村民在生活、生产上保持着密切的联系。村与村之间没有自然的组织纽带,但保持着经常往来与友好互助。

苗族村落的土地基本上属于公有,人和人之间没有奴役和剥削,大家平等互助,因而苗族中的贫富差别不大。凡居于一个寨子里的,都以亲兄弟姐妹相待,大家休戚相关,患难与共。

新兴苗村是澄迈唯一的苗族聚居村庄。

图源:海南文旅频道

海南解放后,苗族陆续从山上搬下来,过上了定居的农耕生活。其村庄多建在地势较为平缓的山麓地带或盆地中,依山傍水,风景秀丽,环境宜人。

来源:中共海南省委党史研究室(海南省地方志办公室)、“琼崖史志”微信公众号

编辑:林子铃

一审:佘海燕 陈晖

二审:蔡文欣 王晶晶

终审:陈文萍