2025年春节,是我国成功申遗后的首个春节,中国最重要的传统节日走向世界,也在中华大地激起时代回响。

海南,祖国的南海明珠,不仅有迷人的海岛风光、卓越的生态环境,更在非物质文化遗产的宝库中熠熠生辉。

新春伊始,琼崖史志推出《非遗过大年》系列专栏,弘扬传统非遗之美,守护海南文化瑰宝。

国家级非物质文化遗产

黎族船型屋营造技艺

黎族传统的住宅外形像篷船,内部像船舱,因而称为“船型屋”。据宋代典籍记载,黎族古老的民居采用的是干阑式建筑形式。

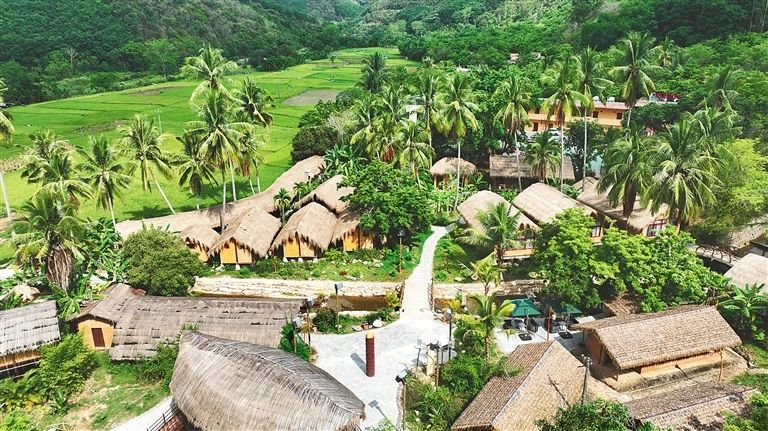

▲东方白查村的黎族传统民居。(资料图)

黎族村落中普遍设有短脚式谷仓,状似船型屋,这是古代遗留的干阑房屋的演变形式。在长期的历史发展过程中,黎族民居由干阑式逐步演变为船型屋和金字形茅草屋。

海南省东方市江边乡的黎族船型屋即反映了这一演进过程,同时显示出黎族独特的建筑艺术风格。黎族船型屋是海南黎族传统建筑文化的典型表现形式,具有重要的研究价值。

船型屋

因海而生的

诗意栖居

传承海南黎族的

雨林乡愁”

享有“黎族最后一个古村落”美誉的东方市江边乡白查村,是海南保存最好、规模最大、年限最久的黎族传统古村落,仍保留着黎族的传统民居——船型屋。

2008年,黎族船型屋营造技艺被列入第二批国家级非物质文化遗产保护名录。2012年,白查村入选第一批中国传统村落名录。

▲杨千懿手绘

黎族是海南岛的世居民族,黎族先民多进山避世,聚居区以山地、丘陵为主,力求安全隐秘。就房屋营建而言,黎族先民在群山环绕之中选择平缓坡地营建居所。早在宋朝范成大撰写的《桂海虞衡志》中,就有黎族“船型屋”的记载。

生活在山地雨林中的黎族先民,就地取材,用木材、竹子、藤条等雨林常见材料,扎制屋架,茅草覆顶,营建屋檐接地,檐墙合一,具有较好的防潮、隔热作用。这种适合热带雨林生活条件的“船型屋”,体现了黎族人民在海岛山地热带雨林中的生存智慧,也是千百年来黎族文化的缩影和见证。

▲在昌江黎族自治县王下乡洪水村,船型屋掩映在青山脚下。陈元才 摄

最初的干栏式船型屋底部离地较高,也称高脚船型屋。房屋下部空间作为饲养牲畜之用,上部以竹条编制拱形结构,覆盖茅草,形成筒形屋顶。随后,在汉族文化的影响下,船型屋底部的畜养空间逐渐消失,高脚缩短成离地仅0.5米左右的矮脚,也称低脚船型屋。清末民初,黎族学习汉族造床而睡,逐渐将干栏式船型屋的栏脚去掉,直接落地建屋,最终嬗变为地居式船型屋。

▲古村落白查村。李浩蓉摄

在演变过程中,地居式船型屋中的檐墙分离并形成金字顶,这是黎族传统住宅向汉式住宅演变的重要体现。传统船型屋的入口位于山墙面,屋顶覆草直接延伸至地面,檐墙一体,形如船篷。20世纪初,为了扩大内部空间,船型屋屋顶由竹编的筒形结构,转变为仿照当地汉族住宅的木构金字形结构,连接处由藤条绑扎转变为用榫卯固定。

德国学者史图博1937年出版的《海南岛民族志》一书记载,白沙县白沙峒的高脚船型屋,楼板离地约1.5米,屋盖不是半圆拱的船篷形,已改换成了金字顶。金字顶船型屋因屋顶升高,开始用编竹抹泥或椰叶做墙体,按其材料的不同,可分为茅屋、砖瓦屋和石瓦屋三种类型。

▲白查村船型屋。符武平摄

船型屋是黎族先民在海南岛的自然环境和气候条件下,就地取材、因地制宜,并吸纳汉族居住方式和文化而形成的富有民族特色和地方特色的民居类型。可以说,船型屋反映了黎族人民的生活轨迹,是智慧的结晶。

来源:中共海南省委党史研究室(海南省地方志办公室)、“琼崖史志”微信公众号

编辑:林子铃

一审:佘海燕 陈晖

二审:蔡文欣 王晶晶

终审:陈文萍